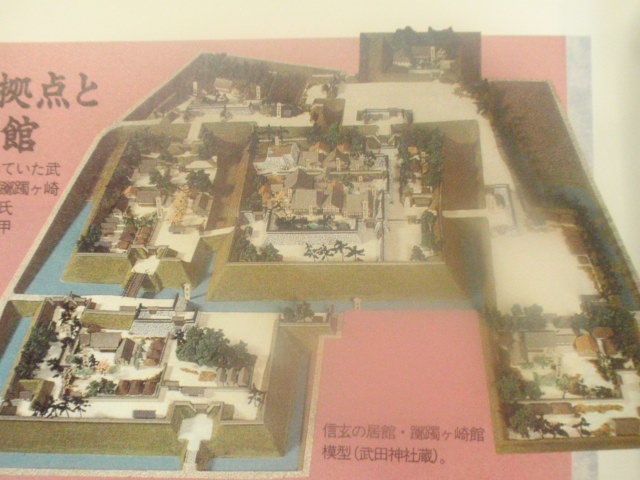

城 跡 名躑躅ヶ崎館 訪 城 日1993年5月4日 所 在 地山梨県甲府市古府中町 創建年代永正16年(1519) 創 建 者武田信虎 主な遺構土塁、堀、天守台 歴史・沿革 武田信虎は甲斐統一を成し遂げると府中の北の石水寺(積翠寺)の山ふところに抱かれた山間部に新しい館と山城Aug 02, 14 · 躑躅ヶ崎館(武田氏館) 前編 本丸跡は武田神社の境内に 投稿日 投稿者 akiou 躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)は甲斐武田氏の拠点であった居館跡で、武田信玄の時代までここ躑躅ヶ崎館と詰城の要害山城が政庁および甲斐支配の中心であった。Dec 11, 18 · ウモ&ちえぞーさんが、城めぐりの計画や山城の歩き方などをレクチャーする「ウモ&ちえぞーに聞く城旅のコツ」。第3回は武田氏のゆかりの城をめぐる1泊2日でのプランニング方法を

躑躅ヶ崎館 御城プロジェクト Re Wiki Fandom

躑躅ヶ崎館 天守台

躑躅ヶ崎館 天守台-Jul 17, 07 · 躑躅ヶ崎館は、武田信虎が永正16年(1519)に石和から館を移したことに始まり、信玄、勝頼と武田家当主三代の館として使わた。武田氏が滅亡した後も、文禄年間に甲府城が作られるまでは、領国の政治・経済の中心地として続く。躑躅ヶ崎城、武田氏館 種別 平城 築城時期 1519年(永正16年) 築城背景 石和の川田館にいた甲斐国主武田信虎が、新たな居館とするために半年の突貫工事で築城。 この躑躅ヶ崎を甲斐の本拠地とし、甲斐国の府であることから、甲府とした。 名城

躑躅ヶ崎館 城とか陵墓とか

武田勝頼 が命を落としてからは、甲府に入った 河尻秀隆 が躑躅ヶ崎館を一部再建したようですが、すぐに 本能寺の変 が勃発して、甲府にて落命しています。 その後、甲府を治めた徳川家康によって、改めて館域は拡張されて天守台も築かれました。 1590年、徳川家康の関東移封後、 豊臣秀吉天守台のみ 見 所 — 高石垣、復元された稲荷櫓、舞鶴城公園の四季 最寄駅 — 甲府駅(jr) 武田氏館(躑躅ヶ崎館) 所 在 — 山梨県甲府市 築城年代 — 永正16年(1519年) 城 郭 — 平城 築城者 — 武田信虎 城 主 — 武田家3代(信虎、信玄、勝頼) 廃城理由 —天守台 あまり知ら 中央奥の山は要害城の遠景で館の詰め城でした。 躑躅ヶ崎館は三方を山に囲まれた要害にあり、要害城もふくめ広い範囲にわたり城塞化した体勢は、戦国時代の他の城郭と比べても引けを取りません。

天守台 あまり知ら 中央奥の山は要害城の遠景で館の詰め城でした。 躑躅ヶ崎館は三方を山に囲まれた要害にあり、要害城もふくめ広い範囲にわたり城塞化した体勢は、戦国時代の他の城郭と比べても引けを取りません。躑躅ヶ崎館 (山梨県) 遺構 天守台、郭、土塁、石垣、堀 築城者 武田信虎 主な城主 武田氏 築城年 永正16年 (1519) 廃城年 文禄3年 (1594) 開城時間 常時 入城料 無料 休城日 不明 100名城スタンプJun 25, 17 · 躑躅ヶ崎館の天守台(東面) 甲府城の天守台(北面) そこで試しに、ご覧の石垣と、甲府城の天守台の石垣とを並べて見比べてみますと、甲府城の方が、所々にはるかに大ぶりな石を入れて圧倒的な迫力を出しているうえに、そうした「鏡石」など

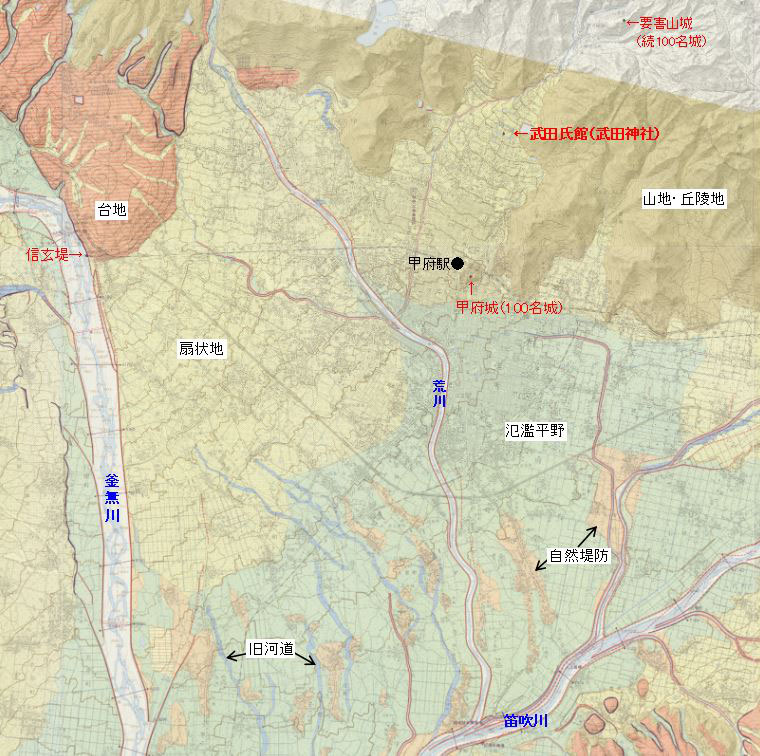

Mar 04, 21 · 甲府城はその名の通り山梨県甲府市にある城です。 甲府といえば武田信玄ですが、信玄時代は甲府の北にある躑躅ヶ崎館が本拠地で、今の甲府城の場所には小さな砦があっただけだったようです。 武田氏滅亡後は徳川家が甲斐を領有したものの、ほどなく関東に転封となります。こちらは城関連記事をまとめたニュースサイト「城@たびすと」の「城めぐり 躑躅ヶ崎城 その2 武田信玄の城には徳川家康の時代の天守台が残る! 地図付」記事紹介ページです。遺 構 : 土塁、空堀、土橋、虎口、天守台、石垣 訪城日 : 平成22年11月21日 歴 史 永正16年(1519)に武田信虎が石和の川田館から躑躅ヶ崎の館へと府中を移し、併せて家臣団を館周辺に強制移住させた。 これにより家臣団の被官化を図り、戦国大名体制へと

城めぐり 躑躅ヶ崎城 その2 武田信玄の城には徳川家康の時代の天守台が残る 地図付 武るる 武将と城の旅 時々観光とグルメ 地図付き

Cugl2u2k0tmc7m

甲斐国・躑躅ヶ崎館 西曲輪・天守台跡/国指定史跡 ※09年9月23日訪問※ 大手門跡から本殿に戻り、本殿を通り過ぎて、『西曲輪』に向かいます<郡内・南東部> 御坂城① 標高1570M 御坂城② 天正壬午の仇花 御坂城③ 黒駒合戦 御坂城④ 武田旧臣蜂起 御坂城⑤ おののく北条勢 御坂城⑥ 五百のさらし首 御坂城⑦ 変形馬出 御坂城⑧ 登り土塁 御坂城⑨躑躅ヶ崎館は天文2年と天文13年(1543年)に火災に見舞われている 。 天文2年の火災は『勝山記』に記録されているが、積翠寺郷に屋敷を持つ 駒井高白斎 『高白斎記』には記されていないことから、規模の小さい火災であったと考えられている 13 。

躑躅ヶ崎館 城とか陵墓とか

なんでも写真館 躑躅ヶ崎館

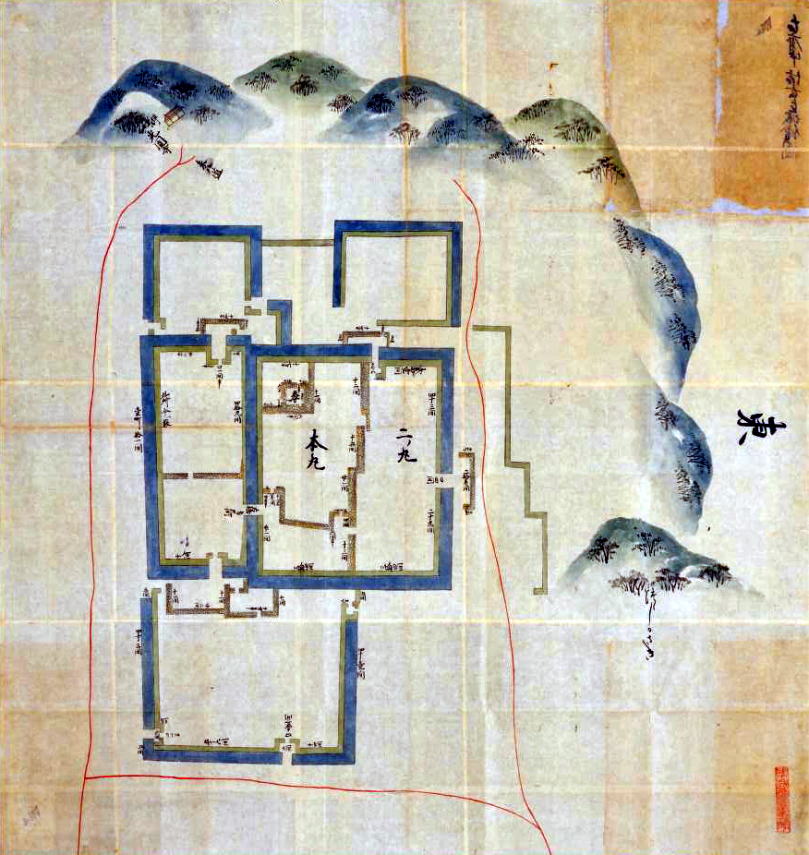

躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)は、山梨県 甲府市古府中(甲斐国 山梨郡古府中)にあった戦国期の居館(または日本の城)。 甲斐国守護 武田氏の居館で、戦国大名武田氏の領国経営における中心地天守台 天守台は小高い丘に立つ台形状で、築城された当時のまま残っている。ここに天守が築かれていたかは史料がなく定かではない。 天守台南側からの眺望 南アルプスの美しい山々が広がり、空気が澄んでいると富士山が見える。 天守台隅角部にわたり武田氏の当主の館として 使われてきました。 躑躅ヶ崎館を中心として北側の 背後25kmの位置にある要害山に は詰めの城(要害山城)を築き,西 には湯村山城,南には一条小山城 (現在の甲府城)を配し,防備を固 めていました。

甲府城 躑躅ヶ崎館 要害山城 余湖

Btg 大陸西遊記 日本山梨県甲府市

躑躅ヶ崎館 15年8月30日(Sun 形態 城郭構造 天守構造 連郭式平城 不明(天守台は残る) 10月 天正壬午の乱をを制して甲斐を併合した徳川家康が入府、甲斐支配の本拠として館を拡張。天守を建てたという説も残っている。かつて天守台に在った 建物とは一体何なのか?築造者は誰なのか?今回の講座では最新の研究成果を基に、躑躅ヶ崎館の天守台と不思議な建物の謎に迫ります。 12月16日 (土曜日)Apr 27, 16 · 躑躅ヶ崎館は「武田氏館」とも呼ばれ、甲斐国守護であった武田信虎が永正16(1519)年に石和館(現在の山梨県甲府市川田町)からこの地に「府中」と呼ばれる居館(きょかん)を移したことから始まり、信虎の孫である四郎勝頼が新府(現在の山梨県韮崎市)へ移るまでの63年間、信虎・信玄

武田氏館跡 躑躅が崎館 甲武信 こぶし ユネスコエコパーク 公式サイト Kobushi Biosphere Reserve

武田氏館 躑躅ヶ崎館 山梨 城跡散策の記録

躑躅ヶ崎館 tsutsujigasaki palace 天守台、郭、土塁、石垣、堀 築城者 武田信虎 主な城主 武田氏 築城年 永正16年(1519) 廃城年 文禄3年 (1594) 開城時間 常時 入城料 無料 休城日 不明 100名城スタ別名 :躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた) 城郭構造 :連郭式平城 天守構造 :不明(天守台は残る) 築城主 :武田信虎 築城年 :1519年(永正16年) 主な改修者 :徳川氏、羽柴秀勝、加藤光泰 主な城主 :武田氏、河尻秀隆?、徳川氏、豊臣秀勝、加藤光泰、浅野長政 廃城年 :1594年(文禄3年武田神社 躑躅ヶ崎館跡 (山梨県甲府市古府中町) 天守:なし 日本100名城 拝殿 (本曲輪跡) 戦国期の主な歴史 15年 武田信虎が館を建てて本拠とし、城下町を整備する。 1541年 武田晴信(信玄)が、父・信虎を追放して武田家当主となる。 1572年 信玄、足利義昭の要請に応え、上洛軍を率い

山梨県のお城 躑躅ヶ崎館と甲府城 日本全国を旅したいbuuuu Chan S Trip

躑躅ヶ崎館

躑躅ヶ崎館 (つつじがさき) 別称 : 武田氏館、古城 分類 : 平城 築城者 : 武田信虎 遺構 : 天守台、土塁、濠場所 山梨県甲府市屋形 () 訪問12 年 10 月ほか 形態 平城 遺構 曲輪・堀・土塁・枡形・馬出・天守台 (未公開) など 指定 国の史跡 駐車 有 満足 ★★★★★ (55 点) 見所 良好に残る遺構 武田氏館こと躑躅ヶ崎館は武田信虎が築城した平城で、以降は勝頼が新府城に本拠を移転するまで・テーマ 「織豊政権と躑躅ヶ崎館 ―天守台・虎口・梅翁曲輪―」 報告1: 萩原三雄氏 「躑躅ヶ崎館と甲府城と織豊城郭」 報告2: 山下孝司氏 「躑躅ヶ崎館における武田氏滅亡後段階の虎口」

躑躅ヶ崎館の写真 天守台裏 攻城団

武田氏館 躑躅ヶ崎館 山梨 城跡散策の記録

戦国最強 武田氏のお城 つつじヶ崎館の歴史 を1記事にまとめました 日本の城 Japan Castle

躑躅崎 要害山 新府城 甲府城 ページ 2 お城のジオラマ鍬匠甲冑屋 岐部博

甲府市民の愛する名社に残る古城の趣 躑躅ヶ崎館 山梨県 Lineトラベルjp 旅行ガイド

躑躅ヶ崎館 武田氏館 前編 本丸跡は武田神社の境内に 城めぐりチャンネル

武田神社 躑躅ヶ崎館 は山梨にある武田信玄の本拠地 見所やアクセスは Travel Star

躑躅ヶ崎館 人は城 人は石垣 人は堀 武田氏三代の簡素な居館 小太郎の野望

躑躅ヶ崎館 クチコミ アクセス 営業時間 甲府 フォートラベル

躑躅ヶ崎館 Tsutsujigasaki Fortified Residence Mikeforce Castles

名城ぎゃらりー 躑躅ケ崎館

躑躅ヶ崎館 甲斐 信玄の住んだ古府中の平館 年表でみる戦国時代

躑躅ヶ崎館の写真 天守台 攻城団

躑躅ヶ崎館

躑躅ヶ崎館 其の2 大和之古城

躑躅ヶ崎館

躑躅ヶ崎館

青春18切符の旅18年3月 名古屋発 中央本線東沿線 山梨県の城跡巡り 新府城跡 躑躅ヶ崎館跡 甲府城跡 下諏訪温泉 山梨県の旅行記 ブログ By Ttukomiさん フォートラベル

真田丸紀行 その一 躑躅ヶ崎館 戦国記録帳

武田家3代の居 躑躅ヶ崎館 風林火山館の画像あり レンレンのひとりごと

躑躅ヶ崎館 戦国時代の武田信玄館 武田神社 は結構広い日本100名城 お城解説 日本全国 1000情報 城旅人

冬の甲信旅 18 甲斐 躑躅ヶ崎館 イ 主郭をぶらり 適当な散歩録

限定スイーツを求め 信玄の故郷へ 躑躅ケ崎館 1 朝日新聞デジタル Travel アンド トラベル

躑躅ヶ崎館 Wikiwand

古府散歩 其の参 躑躅ヶ崎館 武田神社 りょうさいのブログ 黒から青へ みんカラ

躑躅ヶ崎館 御城プロジェクトre 城プロre 攻略 Wiki

甲府市民の愛する名社に残る古城の趣 躑躅ヶ崎館 山梨県 Lineトラベルjp 旅行ガイド

躑躅ヶ崎館 戦国時代の武田信玄館 武田神社 は結構広い日本100名城 お城解説 日本全国 1000情報 城旅人

躑躅ヶ崎館 クチコミ アクセス 営業時間 甲府 フォートラベル

躑躅ヶ崎館

躑躅ヶ崎館 山梨

躑躅ヶ崎館 13 天守台遠望 武蔵の五遁 あっちへこっちへ

躑躅ヶ崎館 Wikipedia

武田神社 武田氏館跡 躑躅ヶ崎館跡

躑躅ヶ崎館 人は城 人は石垣 人は堀 武田氏三代の簡素な居館 小太郎の野望

武田神社 躑躅ヶ崎館の跡地 一人旅の旅行記

躑躅ヶ崎館 御城プロジェクトre 城プロre 攻略 Wiki

躑躅ヶ崎館の写真 天守台 攻城団

躑躅ケ崎館 天守台石垣

躑躅ヶ崎館 城とか陵墓とか

香川元太郎 はまぎんの情報誌 ベストパートナー 伊東潤先生のお城連載に 躑躅ヶ崎館と沼田城描きました 神奈川の方など 機会のある方はどうぞご覧下さい

甲府城 躑躅ヶ崎館 要害山城 余湖

城めぐり 躑躅ヶ崎城 その2 武田信玄の城には徳川家康の時代の天守台が残る 地図付 武るる 武将と城の旅 時々観光とグルメ 地図付き

躑躅ヶ崎館跡 Instagram Posts Gramho Com

甲府城の写真 天守台からの眺望 北側 躑躅ヶ崎館方面 攻城団

Cugl2u2k0tmc7m

躑躅ヶ崎館 13 天守台遠望 武蔵の五遁 あっちへこっちへ

なんでも写真館 躑躅ヶ崎館

古城の歴史 躑躅ヶ崎館

躑躅ヶ崎館 武田氏館 前編 本丸跡は武田神社の境内に 城めぐりチャンネル

躑躅ヶ崎館 城とか陵墓とか

躑躅ヶ崎館 御城プロジェクト Re Wiki Fandom

躑躅ヶ崎館 武田氏館 前編 本丸跡は武田神社の境内に 城めぐりチャンネル

武田氏館 躑躅ヶ崎館 要害山城

武田氏三代の盛衰を見てきた居館型城郭 躑躅ヶ崎館 歴史作家が教える城めぐり 連載 35 Study Z ドラゴン桜と学ぶwebマガジン

武田氏館 躑躅ヶ崎館

国史跡 武田氏館跡

躑躅ヶ崎館 お城めぐりfan

.jpg)

甲府城 天守 のゆくえ 躑躅ヶ崎館の天守台との関係はどうなっていたのか 城の再発見 天守が建てられた本当の理由

古城の歴史 躑躅ヶ崎館

躑躅ヶ崎館 13 天守台遠望 武蔵の五遁 あっちへこっちへ

.jpg)

甲府城 天守 のゆくえ 躑躅ヶ崎館の天守台との関係はどうなっていたのか 城の再発見 天守が建てられた本当の理由

躑躅ヶ崎館 Wikipedia

武田氏3代の館跡 武田氏館

甲府城 躑躅ヶ崎館 要害山城 余湖

躑躅ヶ崎館 武田氏館 前編 本丸跡は武田神社の境内に 城めぐりチャンネル

躑躅ヶ崎館 そこに城があるから

.jpg)

甲府城 天守 のゆくえ 躑躅ヶ崎館の天守台との関係はどうなっていたのか 城の再発見 天守が建てられた本当の理由

武田氏館 山梨県 全国史跡巡りと地形地図

躑躅ヶ崎館 13 天守台遠望 武蔵の五遁 あっちへこっちへ

躑躅ヶ崎館 山梨県甲府市 の詳細情報 周辺観光 ニッポン城めぐり 位置情報アプリで楽しむ無料のお城スタンプラリー

武田神社 武田氏館跡 躑躅ヶ崎館跡

サービス終了のお知らせ 城 お城 名城

甲斐 躑躅ヶ崎館 城郭放浪記

躑躅崎 要害山 新府城 甲府城 ページ 2 お城のジオラマ鍬匠甲冑屋 岐部博

Btg 大陸西遊記 日本山梨県甲府市

躑躅ヶ崎館 甲斐 信玄の住んだ古府中の平館 年表でみる戦国時代

超入門 お城セミナー 武田信玄が戦国随一の築城名人だったって本当

武田家3代の居 躑躅ヶ崎館 風林火山館の画像あり レンレンのひとりごと

躑躅ヶ崎館跡 Instagram Posts Gramho Com

躑躅ヶ崎館 ちえぞー 城行こまい

躑躅ヶ崎館 戦国時代の武田信玄館 武田神社 は結構広い日本100名城 お城解説 日本全国 1000情報 城旅人

甲府城 もっとお城が好きになる

国史跡 武田氏館跡

甲府城 躑躅ヶ崎館めぐり 天下の要 甲府城 往時が偲ばれる信玄の本拠 躑躅ヶ崎館 武田神社

武田信玄居館 躑躅ヶ崎館再現ジオラマ 城 木製模型 宗秀斎さんの写真 模型が楽しくなるホビー通販サイト ホビコム

躑躅ヶ崎館 Wikipedia

躑躅ヶ崎館 戦国時代の武田信玄館 武田神社 は結構広い日本100名城 お城解説 日本全国 1000情報 城旅人

0 件のコメント:

コメントを投稿